トライボロジーとは

■トライボロジーの定義

20世紀半ば、故障の多発・短寿命・低い信頼性の機械が多く、その原因は、摩擦・摩耗・潤滑に関するものが大半であり、摩擦に関する理解度の低さに起因するとされていました。1966年、イギリスでこれらの摩擦・摩耗・潤滑の「技術」を「学問」として体系化するために、トライボロジー:Tribos(ギリシャ語で摩擦する)+logy(ギリシャ語で学問) として用語が提案されました。

■トライボロジーの歴史

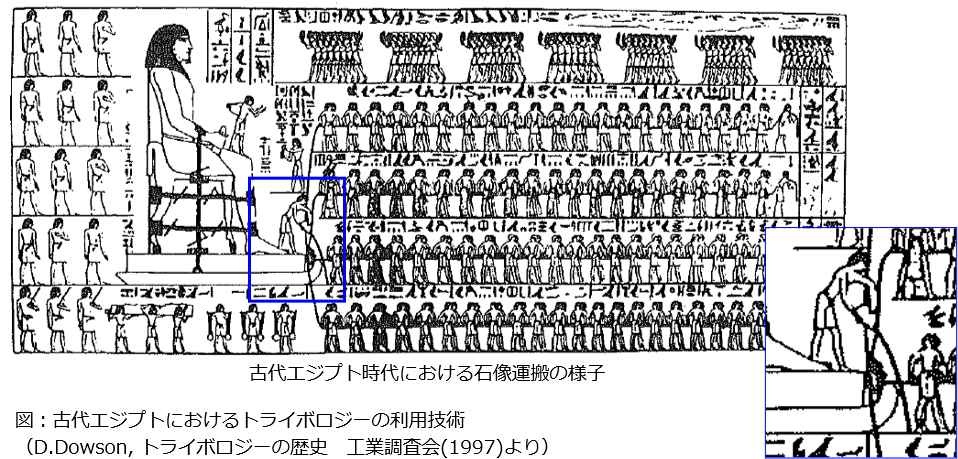

トライボロジーは古代エジプトの運搬技術から始まったと言われています。古代エジプト人は、巨大な岩のブロックや像を運搬する際、摺動部を液体で濡らすことで摺動抵抗が低減することを認識していたとされています。

※壁画において液体を注いでいる男性が描かれており、人類最初のトライボロジストと言われています。

(紀元前1880年)

摩擦とは

摩擦とは、相対的に運動している物質間に働く現象で、摩擦には動摩擦と静止摩擦の2種類があります。静止摩擦とは、物質と物質の接触面に垂直に働く力により、静止している場合でも発生する摩擦のこと。動摩擦とは、運動する物体同士が擦れ合うことにより発生する摩擦のことで、この動摩擦によって運動エネルギーが変化して発生する熱エネルギーのことを摩擦熱といいます。

■摩擦力と摩擦係数

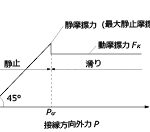

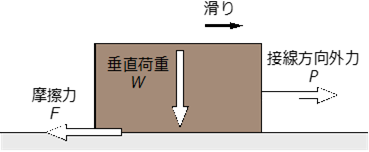

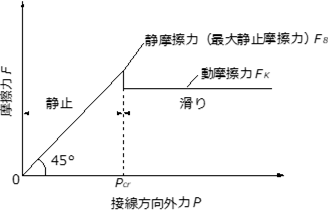

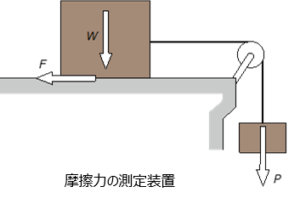

右図に示すように、垂直荷重 (W) が作用する物体が接触面と並行に引っ張られた場合、その引張り力である 接線方向外力 (P) と、その反対の方向に働く 摩擦力 (F) が発生します。

この 摩擦力 (F) と 接線方向外力 (P) の関係は、右図のように表されます。

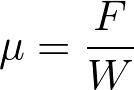

上記の実験値より、摩擦係数 (μ) は左記の式で表されます。

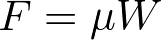

このように 摩擦係数 (μ) を把握しておくことで、※アモントン・クーロンの法則 により、簡単に 摩擦力 (F) を求めることが可能です。

※アモントン・クーロンの法則

1696年にフランスのアモントン(G・Amontons)によって摩擦係数の詳細な測定により導かれた経験的な法則で、アモントンの研究から約90年後の1790年に同じくフランスのクーロン(Coulomb)によりこの経験法則が成立することが確認されている。

| 法則(1) | 摩擦力は接触する二面間に 作用する垂直荷重に比例する |

| 法則(2) | 摩擦力は見かけの接触面積に 無関係である |

固体平面の接触

■真実接触面積と見かけの接触面積

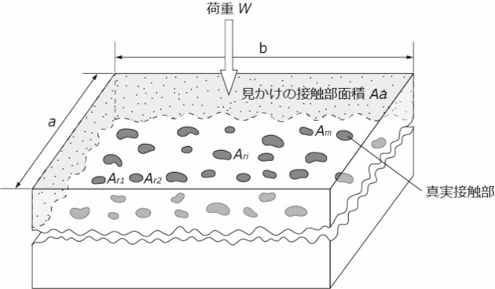

見かけの接触面積とは、物体同士が接触して見える面積のことで、真実接触面積とは、ミクロ単位で存在する小さな凹凸が実際に接触する面積のことです。

真実接触面積は見かけの接触面積よりもはるかに小さく、見かけの接触面積の数百分の1程度になります。個体が荷重を受けるときも、見かけの接触面積ではなく真実接触面積で受けることになるため、摩擦力や摩耗の計算に見かけの接触面積を使用すると、大きな差異が発生します。

(図.(a) 見かけの接触と真実接触)

(図.(b) 真実接触面積)

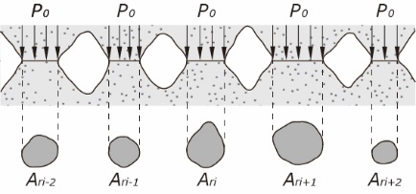

凹凸のある2つの個体が重なり合う時、まず最初に凸部3点が接触点となります。

この3つの接触点が荷重を受けて許容応力を超えれば、塑性変形を起こして新たな接触点が発生します。

※応力…物体に外力が加わる時、それに応じて物体の内部に生じる抵抗力。

■接触面積と応力分布

接触する2つの物体間では、応力分布が重要な要素となります。個体間の接触面積が大きければ大きいほど応力は分散され、全体的な応力が減少します。

しかし接触面の形状が不規則だと荷重が上手く分散されず、一部の接触面に応力が集中する場合があります。応力が集中している場合、缶ジュースの開け口であれば小さい力で開けることができるため便利ですが、製品や部品の場合は摩耗や故障の原因となります。

■接触面の形状評価方法

接触面の形状評価には、表面粗さ測定器という接触型の測定器が使用されることもありますが、一般には光学顕微鏡や走査型電子顕微鏡、光学式干渉計などの非接触型の測定器が使用されます。

これらの機器によって接触面の形状や表面の粗さを詳細に調べられ、接触面の形状と摩擦・摩耗の関係を理解するために接触面の形状を数値化し、機械的特性との関連を調べる研究も行われています。

トライボロジーの応用

■トライボロジー試験

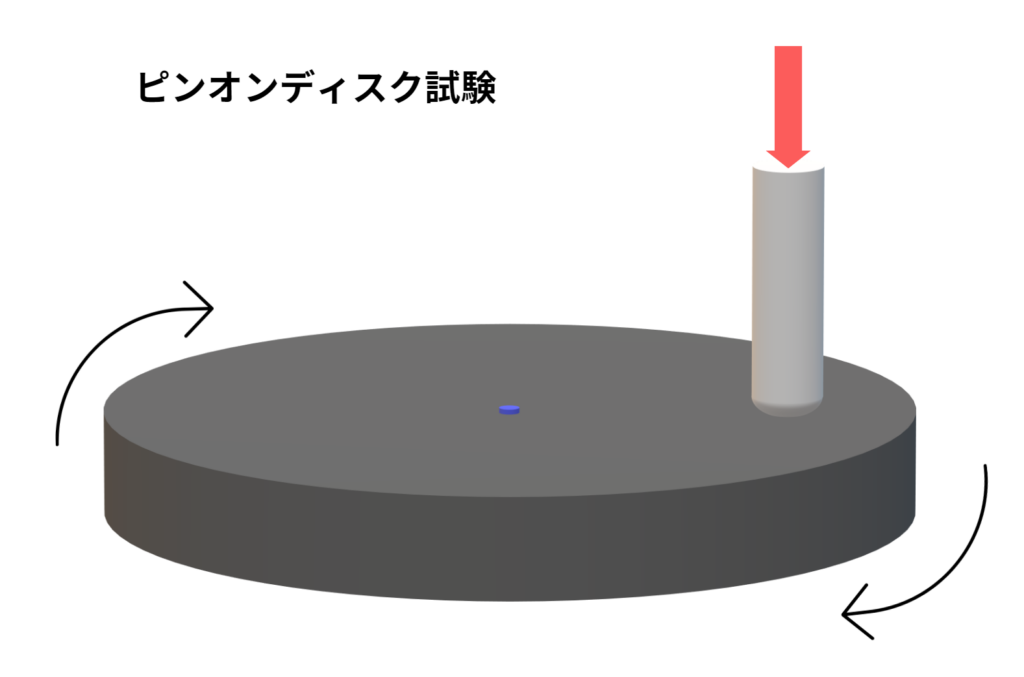

トライボロジー試験は、摩擦や摩耗、潤滑の特性を評価するための試験です。これにより材料や潤滑油の種類、表面処理の方法など、様々な条件下での摩耗特性と摩耗率を確認できます。

試験には様々な方法がありますが、ピンオンディスク試験、四球試験、ブロックオンリング試験などが一般的です。

■摩耗

摩耗とは、摩擦などの機械的な作用によって物質の表面が損傷したりすり減ることを言います。これは金属やセラミック、ポリマーなどのあらゆる材料に影響を与え、製品やシステムの寿命と効率に直接的な影響を及ぼします。摩耗は様々な形態をとり、摩擦の種類、応力状態、材料の特性、環境条件などによって異なります。

■潤滑

潤滑は、表面間の摩擦を減らすために、潤滑剤が用いられます。これは主に、接触面間に液体(潤滑油やグリース)、固体(グラファイトやモリブデンジスルフィド)、または気体を導入することで達成されます。適切な潤滑が施されると、摩擦と摩耗が大幅に減少し、機械的な性能が向上し、部品の寿命が延長します。このため、トライボロジーは、潤滑の理論と実践の両方において重要な役割を果たしています。

トライボロジーに関連する製品や事例

■トライボロジーの製品例

トライボロジーの理論は、私たちの身の回りの数多くの製品の開発と改良に利用されています。例えば、潤滑油やグリースは、エンジンや機械装置の摩擦と摩耗を軽減するために設計されています。

また、各種の軸受(ローラーベアリングやボールベアリングなど)は、軸とハウジング間の摩擦を最小限に抑えるためのものです。さらに、加工工程の中でも、特に切削工程では、切削液(潤滑冷却剤)が、切削工具と加工材料間の摩擦熱を減らすために利用されています。

■自動車エンジン用トライボロジー

自動車エンジンは、トライボロジーの原理が豊富に活用されている最も一般的な例の一つです。エンジン内部では、ピストンリングとシリンダーライナー、クランクシャフトとベアリング、カムとフォロワーなど、多くの部品が互いに接触し、高速で運動しています。これらの部品間の摩擦を最小限に抑え、同時に摩耗を防ぐためには、適切な材料選択、表面処理、および潤滑剤の選択が不可欠です。

また、自動車の燃費効率を向上させるためにも、摩擦を抑えることが重要です。エンジンは、エネルギーの大部分を運動エネルギーに変換しますが、その一部は摩擦によって摩擦熱となって無駄になっています。このため、エンジンの摩擦を減らすことで、エネルギーの損失を最小限に抑え、燃費を向上させることが可能となります。

▼関連記事

摩擦と潤滑

摩擦と潤滑

▼関連製品・他