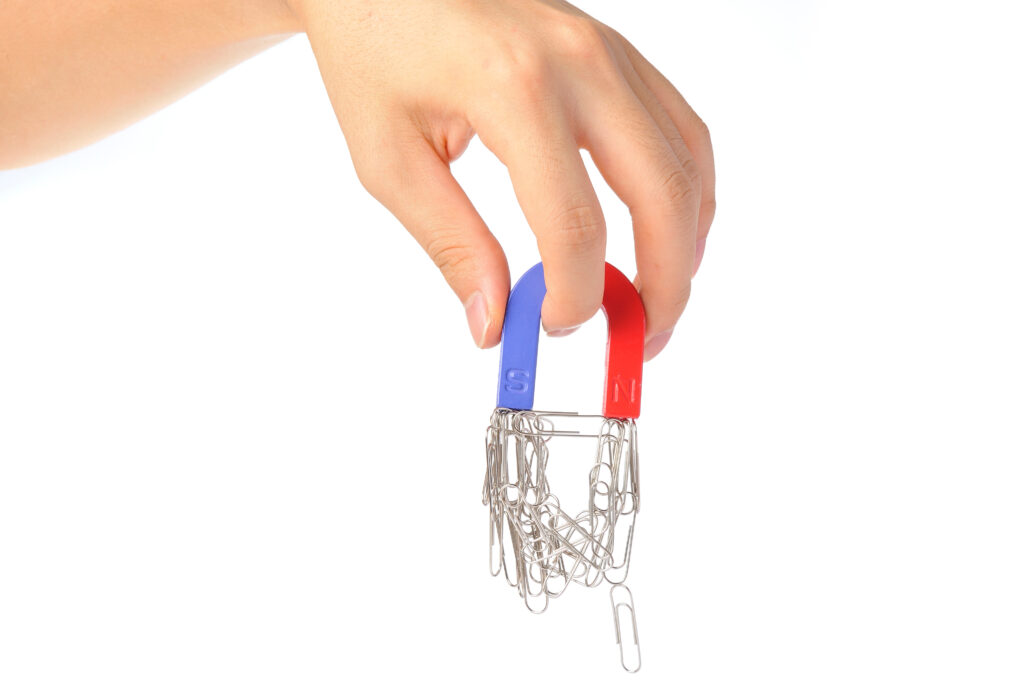

「磁石」は皆さんご存じだと思います。そして磁石が鉄を引き付けるのは磁石に「磁気」があるからだということもご存じだと思います。そして、この磁気の性質をうまく利用して様々な製品が生み出されています。ここでは、磁気の基本的な性質を簡単に解説し、磁気がもたらす影響や、磁気を利用した活用事例についてご紹介します。

磁気と磁力の違いと関係性

磁気と磁力は密接に関係していますが、異なる意味を持っています。磁気は、物質が磁場に反応する能力を示す性質を指し、磁性体によって示されます。一方、磁力は、磁場によって発生する引力や斥力の大きさを表し、磁性体間の相互作用によって示されます。

■磁気と磁力の違い

磁気とは、磁石が互いに引き合ったり反発したりする現象です。この性質は、正式には「磁性」と呼ばれ、磁場に反応する性質を指します。磁性を持つ物質には、鉄、ニッケル、コバルト、アルニコ、フェライトなどがあります。これらの物質は、磁場(磁力が働く領域)に置くことで、自らも磁場を発生させることができます。この性質を利用して、様々な装置や機器が開発されています。なお、物質を「磁場に置くこと」を「磁場をかける」という言い方をします。

磁力とは、磁場の中で磁性を持つ物質に働く「力」のことを指します。磁場とは、磁石などによって発生する力のことで、N極とS極の磁力を持つ磁極によって作られます。

そして、磁場に置かれた磁性を持つ物質は、磁場に応じて力が発生します。磁力は、引力と斥力の2種類に分けられ、同じ極性同士を近づけると斥力(反発する力)が発生し、異なる極性同士を近づけると引力(引き付け合う力)が発生します。

磁石の基礎について

難しい理論を使わず、ごく簡単に磁石の基本知識や仕組みがわかるコラムを公開中!

コラムを読む

磁石と磁気の特性について

図解を見ながら解説!磁石の特性と磁気の特性がわかる「磁石入門」動画を公開中!

動画を見る

■磁気と電気の違い

磁気と電気は、ともに電磁気学という分野で扱われるものですが、異なる性質を持ちます。磁気は、物質が磁場によって磁化する性質(磁性を持つ性質)を指します。

一方、電気は、電荷(電気の最小単位。一般的には「電子」と呼ばれます。)が存在することによって生じる現象を指します。また、磁気は常にN極とS極が対になる磁極を持つのに対し、電気は電荷が正(プラスの電気)と負(マイナスの電気)の2つに分かれることで生じる現象です。

磁気と電気は異なる性質を持っていますが、相互に関連しています。具体的な例でいうと、「電磁石」は電気を流すことによって、磁性を持つ物質を磁石に変えることができます。

また、「モータ」もこの磁気と電気の相互関連の性質を利用しています。

■磁気と磁力の関係性について

磁気の強さが大きいと発生する磁場も強く、広くなります。そして、磁場の大きさが大きく強くなると磁場に発生する磁力も強くなります。つまり、物質の持つ磁気の強さが強いということは、物質の持つ「磁力」が強いということになります。また「その物質が持つ磁気の強さ」が「磁力」ということになります。

磁気の効果

磁気には、様々な効果があります。

磁気によって磁力が生じ、磁性体間で相互作用が生じます。このため、この磁性体間で生じる引力と斥力をうまくコントロールすることで、モーターや発電機などの機械に利用されています。

また、磁気は、物質の構造や性質を変化させることができます。例えば、磁気をかけることで、物質の電気抵抗を変化させたり、物質を磁化させたりすることができます。

磁気がもたらす影響

磁気は、人体に対して影響を与えることが知られています。また、地球の磁場は、生物の行動や方向感覚にも影響を与えることが報告されています。鳥はこの地球の磁場を感じて渡り行動をすると考えられています。

その他にも磁気は、鉄など磁性体と呼ばれる物質を磁化させる性質等、周囲への影響もあります。

■磁気と電磁波の関係性

磁気と電磁波は密接に関係しています。電磁波には電気的なエネルギーと磁気的なエネルギーが両方含まれています。

つまり、磁気的なエネルギーがある場所には電磁波が存在するということです。電磁波は広範囲にわたって存在し、電波や赤外線、可視光線、紫外線、放射線など、多くの種類があります。これらの電磁波は、周囲の物質に影響を与えることがあります。

■磁気がもたらす身体への影響

磁気の人体への影響は、例えば、健康グッズとして市販されている磁気ネックレスや磁気ブレスレットなどは、身体に磁気を加えることで、疲労回復や血行促進、痛みの緩和などの効果が期待されています。

磁気による影響は普通は人体に悪影響を与えることはないとされていますが、強い磁場は、心臓ペースメーカーや人工関節などの医療機器に影響を与えることがあるため、注意が必要です。

■磁気がもたらす物質への影響

磁気の物質への影響は、例えば、磁場がある場所に物質を置くと、物質自体に磁化現象が生じます。これは、磁気が物質に「磁性」という新たな性質を与えたことになり、磁気が物質に影響をもたらしたと考えることができます。

磁気関連の活用事例

磁気は、様々な分野で活用されています。例えば、ハードディスクやカードリーダーなどのデータ記録媒体に利用される磁気媒体、音響機器や電気自動車のモーターに利用される磁性体、磁気浮上式鉄道などの交通システムに利用される超伝導磁石などがあります。

磁気浮上式鉄道は、磁気を利用して車両を浮上させることで、摩擦を軽減し高速かつ静かな走行が可能となる交通システムで、一般的には「リニアモーターカー」と呼ばれます。日本では、建設中のリニア中央新幹線が代表的な磁気浮上式鉄道として知られています。

磁気はまた、医療分野でも活用されています。MRI(磁気共鳴画像法)は、磁気を利用して体内の内部構造を非侵襲的に観察することができる医療機器です。MRIは、X線などの放射線を使用しないため、がんなどの病気の早期発見に有効です。

■電磁石

コイルに電気を流すと、周りに磁気が発生します。電磁石はこの性質を利用しています。

この磁気は、電気の流れ方向によって向きが変わるため、コイルに流す電気の向きを切り替えることで、電磁石の磁極を切り替えることができます。また、流す電気の強さを調整することで、磁力の強さを変えることができます。

電磁石は、様々な分野で活用されています。例えば、電磁石を利用したクレーンは、大型の鋼材や自動車などを持ち上げることができます。その他にも、電磁石を利用したモーターや発電機、磁気浮上式鉄道などがあります。

■磁気センサー

磁気センサーは、磁気を検知するためのセンサーであり、様々な分野で活用されています。例えば、自動車のABSやエアバッグ、スマートフォンのコンパス、磁気カードリーダーなどがあります。

磁気センサーには、ホール素子や磁気抵抗素子などの種類があります。ホール素子は、磁気が発生すると、その磁気の影響を受けて電圧が生じます。磁気抵抗素子は、磁気が発生すると、その磁気の影響を受けて電気抵抗値が変化します。

磁気センサーは、非接触で磁気を検知することができるため、機械的な接点が必要ない場合に利用されます。また、小型軽量で消費電力が少ないため、携帯機器などにも利用されています。

■磁性流体

磁性流体は、磁性微粒子を含む液体のことで、外部から磁場をかけることで液体全体の粘性制御が可能です。この性質を活用して、様々な分野での応用が進んでいます。

例えば、磁性流体を使用したダンパーは、建物の地震対策や高層ビルの風揺れ対策に活用されています。磁気を用いるため、地震や風による揺れに応じて磁場を制御することができ、建物の揺れを抑えることができます。また、医療分野でも磁性流体の活用が進んでいます。

磁性体は磁気をかけることで発熱する性質があります。また、がん細胞は高温になると死滅する性質があります。そこで、がんの位置に体外から磁場をかけ、磁性流体をがんに集めます。そして、さらに磁場をかけると磁性流体中の磁性体が発熱し、がん細胞を死滅させることができます。

これは「磁性流体を使用したがん温熱療法」と呼ばれ、手術を行わなくてもがんの治療ができる技術として期待されています。

ヨーク(継鉄)で磁力は強くなる ― ヨークで磁力をコントロールする

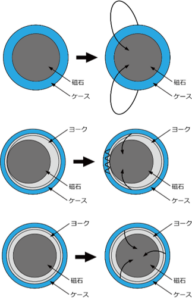

磁力を強くする方法として、効率の良い手法で挙げられるのがヨーク(継鉄)の使用です。ホワイトボードなどへくっつけるマグネット画鋲(マグネットボタン)を例に、ヨークの磁力増強を説明します。マグネット画鋲(マグネットボタン)は、ケースがプラスチック製、上下着磁のフェライト磁石にヨークをかぶせた構造になっています。結論を先にいうと、ヨークの真ん中に磁石切片がある形状が最も磁力をすることができます。

■以下のA<B<C の順に、磁石の吸着力は強くなります

A.ケースにヨークなし・磁石のみを配置した場合

磁力線は磁石のN極から出てS極に入っているが、磁力線が広い面積で発生して拡散しているので、吸着力は小さい。

B.ヨークの片側に磁石が配置されている場合

N極から出た磁力線がヨーク(継鉄)に集まり、ヨークを介して狭い隙間を通ってS極に戻るので吸着力はAより高い。

しかし波線で示した箇所で磁石がヨーク側面に偏ってN極とS極が短絡状態になっているため、吸着力はCより落ちる。

C.ヨークのセンターに磁石がある場合

N極から出た磁力線はヨークを介して理想的な状態でS極に戻る。

N極、S極の短絡状態が発生していないので、最適な吸着力を得ることができる。

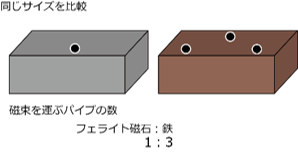

■なぜ磁石より薄いヨークで磁力(磁力線の束)をたくさん運ぶことができるのか

フェライト磁石より鉄の方がおよそ3倍の残留磁気を保ちます。このためヨークの厚みが薄くても、たくさんの磁束を運ぶことができます。

左図の●箇所が磁束を運ぶパイプとみなし、フェライト磁石と鉄を比較してみます。

磁束を運ぶパイプの数は、およそフェライト1:鉄3ほどの比になります。このため鉄はフェライト磁石の約3倍の磁束を運ぶことができるのです。

▼関連製品・他

湿式と乾式 ― 製法で磁力をコントロールする

異方性フェライト磁石に限り、製法で磁力の強弱をコントロールすることができます。

異方性フェライト磁石には湿式異方性と乾式異方性があります。

より大きな磁気エネルギーを得る必要がある時は、湿式異方性が使われます。

なお写真でも分かる通り、製法による外観差はなく目視では湿式と乾式は見分けられません。

湿式異方性フェライト磁石

湿式は原料の微粉末に水分を加え泥状の微粉末とし磁場中にて脱水しながらゆっくりプレス成形したもの泥状(スラリー状態)のものを脱水しながら成形するため、磁性粒子のすべりが良いことから、結晶の方向がそろえやすく、配向度が上がり、高密度を得ることができます。

乾式異方性フェライト磁石

原料の微粉末にバインダー(スチロール類)を加えた粉末状態で成形するため、

結晶方向の整列に当っては、自由度が湿式に比べて小さくなります。

▼関連製品・他

減磁界の影響(自己減磁作用) ― サイズで磁力をコントロールする

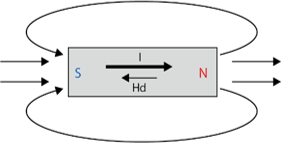

磁化された磁石は、表面に生じる磁界はN極からS極へ向かいますが磁石内部では磁化の方向とは逆向きにHdになる磁界が働きます。この内部の磁場を減磁界といい、磁石を減磁させる方向に働きます。 この減磁界は磁石の寸法比により異なり、磁化方向に細長い磁石ほど小さくなります。

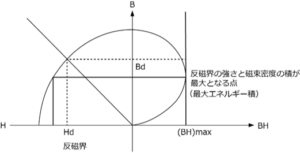

自己減磁の影響はBH曲線上の動作点における磁束密度Bdと減磁界Hdの比で表されます。

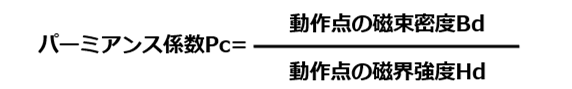

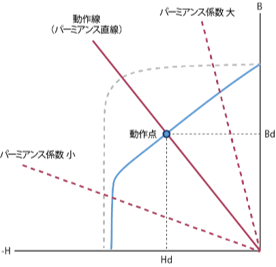

■パーミアンス係数

動作点の磁界Hdと磁束密度Bdの比をパーミンス係数といい、Pcで表します。

これを減磁曲線上で考えると、傾きを持った直線となります。

この直線を動作線、減磁曲線との交点を動作点といいます。

パーミアンス係数が大きくなると動作線の傾き方はB軸側に近づき、小さくなるとH軸側に近づきます。

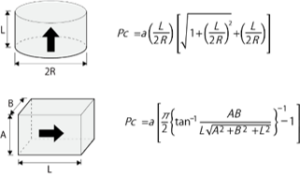

パーミアンス係数は磁石の形状に依存します。単純な形の場合、計算で近似的を求めることができます。

aは補正係数であり、通常1.2~1.4程度です。

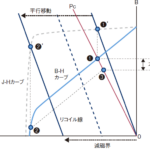

磁気履歴曲線 ― ヒステリシスループで磁力をコントロールする

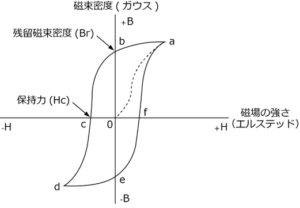

磁気履歴曲線(ヒステリシスループ)は、磁場の強さとその磁場で磁化される物質の磁束密度 B または磁化 J の関係を表す曲線です。

残留磁束密度(Br)

磁性材料を磁化する時、着磁コイルの電流を次第に増加させて磁場を強くし磁化すると磁性材料中の磁束密度もそれに伴い増加します。

ところが、あるところで飽和してしまいます。それ以上磁束密度があがらなくなります(左図a点)。

次に飽和状態から電流を減らして磁場の強さを減少させると、磁束密度はaから0に戻らずaからbに沿って減少します。

そして磁場の強さが0になっても磁束密度はbの値だけ残ってしまう現象があります。この値を残留磁束密度(Br)といいます。

永久磁石はこの現象を利用して製造されています。

保磁力又は抗磁力(Hc)

電流の向きを逆にして反対方向に磁場を増加させると、磁束密度はb点から次第に減少してc点にて0になります。この磁場の強さを保磁力又は抗磁力(Hc)といいます。まわりの磁場に逆らい、なんとか磁束密度ゼロを保っている状態、つまりN極S極どちらにも磁力がはたらいていないギリギリの地点です。

さらに逆の磁場を増していくと磁石は逆向きに磁化されd点で飽和状態になります。 d点ではa点時とN極・S極が完全に逆転します。

このように磁性材料の周囲の磁場を漸次変化させることにより、磁石の磁束密度は a → b → c → d → e → f → aと一定のサイクルに従い変化する性質を持っています。

このひよこ菓子のような軌跡を、磁気履歴曲線(ヒステリシスループ)といいます。

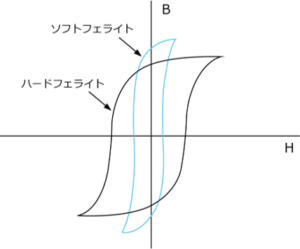

ソフトフェライトとハードフェライトのヒステリシス特性の違い

ソフトフェライトに比べハードフェライトは保磁力が大きいので磁石に適しています。 ハードフェライトは磁石に使用され、 ソフトフェライトはノイズ対策用のコア又は磁気ヘッドに多く使用されています。

BH積

BH積は、磁石の4つの特性値 ― 残留磁束密度Br、保磁力Hc、最大エネルギー積(BH)max リコイル率μr ― の中の一つであり、磁石の強さの尺度です。 ヒステリシスループの第2象限(減磁曲線)の一点における磁束密度(Br)と 磁界の強さ(H)との積の最大値をいいます。 残留磁束密度や保磁力が大きいだけでなく、ヒステリシスループが角形になるほど最大エネルギー積が大きくなって強力な磁石となります。 通常、BH積の値の大きい磁石ほど吸着力の強い磁石であると、とらえていただければ良いでしょう。

磁束密度の算出式/吸引力の算出式

磁石の動作点がB-H曲線の直線部分、即ち屈曲点より上にある場合は以下のように近似計算が可能です。 ※ 算出式はCGS単位系に基づいています。またこれらの算出式によって得られた値は、設計値を保証するものではありません。計算結果は実際の磁石でご確認ください。

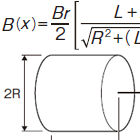

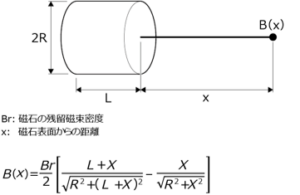

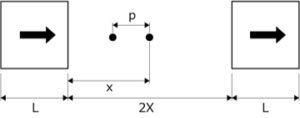

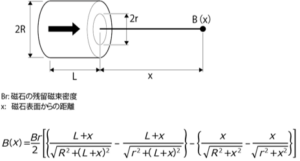

円柱形磁石の中心軸上の磁束密度算出式

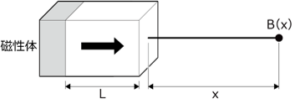

磁石背面に磁性体(ヨーク)がある場合の磁束密度算出式

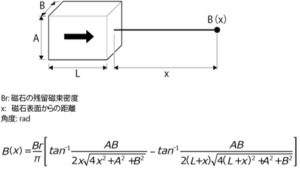

角柱形磁石の中心軸上の磁束密度算出式

同一形状の磁石が対向している場合の磁束密度算出式

円筒形磁石の中心軸上の磁束密度算出式

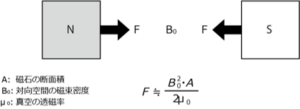

同一形状の磁石が対向している場合の吸引力の算出式

空間磁束密度は磁石単体の表面磁束密度とは異なる値ですのでご注意下さい。多くの場合、空間磁束密度は空間位置によって異なります。上式はあくまで目安としてご使用下さい。

▼関連記事

▼関連製品・他